Текст Сергея Борисова

В 1987 году Дэвид Льюис приехал в Москву. В СССР он был впервые. Мог бы приехать и раньше, только не видел в этом смысла. Но страна менялась, поднимался занавес, открывались двери, с высоких трибун звучали вдохновляющие слова, поэтому Льюис был преисполнен надеждами.

За год до этого Дэвид Льюис стал учредителем Межполярного исследовательского общества, в уставе которого были четко обозначены его цели: «Углублять знания о взаимодействии человека с дикой природой и экстремальными условиями среды обитания посредством всеохватных исследовательских программ, экспедиций и просветительской деятельности».

В ходе своего визита он надеялся найти союзников, единомышленников, а главное – получить разрешение на посещение советского приполярья, и прежде всего Чукотки и Камчатки. Ему нужно было получить ответ на вопрос: как жители тех мест, охотясь на китов и морского зверя, не имея никаких приборов, ориентировались вдали от берегов? Получив ответ, он мог бы сравнить их методы с теми, что сохранили мореходы тропических островов. И если бы обнаружилось много общего… О, тогда можно было бы сделать смелый вывод, что в глубокой древности люди не воспринимали океан как неодолимую преграду, а ходили по нему под парусами далеко и свободно: на юг, на север, на восток и запад, да куда угодно!

Увы, лишь в первые дни пребывание в СССР оптимизм не оставлял его. Быстро выяснилось, что и занавес поднят не до конца и двери открыты не нараспашку. Советские ученые были, разумеется, на его стороне, но они оказались бессильны перед пограничным ведомством, входящим в структуру КГБ. Допустить иностранца, да не одного, а с компанией таких же одержимых, в советское приграничье? Об этом и речи быть не может!

Он ходил по кабинетам, объяснял, доказывал, все было бесполезно. Зная, сколь велика роль прессы, он соглашался на интервью, даже искал их, полагая, что, рассказав о своих планах в деталях, сможет так, исподволь, достучаться до тех, кто принимает решения в этом государстве. Святая простота! Дэвида Льюиса спрашивали о его участии в первой гонке яхтсменов-одиночек через Атлантику в 1960 году, о беспримерном одиночном плавании в антарктических морях, о приключениях, выпавших на его долю. Он пытался говорить о серьезном и важном, а журналисты интересовались, что означает замысловатая татуировка на тыльной стороне его руки: это что-то ритуальное, да? А еще всех занимало, в какой роли с ним приехала Мими, она же Марианна Джордж. Да, она кандидат в доктора философии по специальности антропология, работает в университете штата Виргиния, но только ли общность научных интересов связывает ее с доктором Льюисом?

Тем все и закончилось – ничем. Дэвид Льюис вернулся к себе в Новую Зеландию, но оставался там недолго. Власти Соединенных Штатов оказались сговорчивее своих соседей по ту сторону Берингова пролива, и доктор Льюис организовал экспедицию, в ходе которой изучал традиционные методы навигации эскимосов и алеутов.

Он продолжал публиковать статьи в научных журналах и писать книги. А потом взялся за автобиографию…

* * *

Дэвид Льюис родился в 1917 году в английском портовом городе Плимуте. Когда ему было два года, его родители эмигрировали в Новую Зеландию. Но и там не задержались – отправились на полинезийский остров Раротонга, где отцу Льюиса, романтику и бессребренику, предложили интересную работу.

Тогда же Дэвид Льюис стал моряком. Его дядя был владельцем и шкипером торговой шхуны Navanora, курсировавшей между островами. Мягкий человек, что контрастировало с его обликом настоящего морского волка, он не мог отказать любимому племяннику и брал его с собой в море. И с доброй улыбкой следил за тем, как мальчишка взбирается на самый топ мачты. Та еще обезьянка!

К сожалению, райские острова семье Льюис пришлось покинуть. Причина была проста. Верный своим принципам, отец Дэвида постоянно конфликтовал с местной администрацией, что сначала оставило его без работы, а потом вынудило покинуть острова Кука.

Для его сына это была настоящая трагедия, и больше всего он боялся, что в Новой Зеландии, в школе-интернате, куда его определят, ему придется носить брюки и шнуровать ботинки.

Увы, так все и вышло. Только на характере Дэвида это не сказалось, он так и остался редким строптивцем. Успехами в учебе он по-прежнему не блистал, но задирать его не рисковали, потому что он был среди лучших спортсменов школы, увлекаясь альпинизмом, горными лыжами и греблей. В драке он тоже мог постоять за себя.

И вот сданы выпускные экзамены. Можно отправляться домой. Сделать это Дэвид решил самым оригинальным из всех возможных способов.

В 1938 году Дэвид Льюис отправился в Англию, где, следуя советам отца и матери, поступил на медицинский факультет университета Лидса.

* * *

У войны свои взгляды на жизнь. Она с легкостью перечеркивают любые планы. Студенту-медику позволили доучиться, но стоило ему получить диплом, как он был тут же призван в армию. Там он стал врачом «широкого профиля», в тех условиях о каком-то узком направлении и подумать было нельзя: делай то, что нужно, иди туда, куда пошлют. Он был свидетелем сотен мучительных смертей, но на его глазах много раз свершалось и чудо: казалось бы, обреченные люди непостижимым образом выздоравливали. «Так что же это за тайна – человеческий организм? – размышлял молодой врач. – Какие силы сокрыты в нем?»

Ответы на эти вопросы Дэвид Льюис искал все годы своей медицинской практики в Лондоне. Мирная жизнь тоже предлагала примеры невероятных исцелений. Например, Френсис Чичестер, летчик и начинающий яхтсмен, сумел одолеть онкологическое заболевание, хотя доктора отводили ему всего несколько месяцев жизни. Как? Возможно, ответ крылся в характере Чичестера, в его истинно британской стойкости. Надо бы познакомиться, думал Льюис, интересный человек…

Они познакомились в ходе подготовки к первой гонке яхтсменов-одиночек через Атлантику. Льюис решил принять в ней участие, для чего в спешном порядке окончил вечернюю навигационную школу и приобрел шлюп Cardinal Vertue водоизмещением 5 тонн, длиной чуть более 25 футов, шириной 7 футов и осадкой 4,5 фута.

Еще до того, как гонка стартовала, доктор Дэвид Льюис стал лечащим врачом Френсиса Чичестера.

* * *

11 июня 1960 года в 10:00 с сигнальной мачты упал стартовый флаг. Ударила пушка. Яхты пересекли стартовую линию. Гонка началась.

Прошло всего три с половиной часа, и Льюис разразился всеми известными ему ругательствами. В четырех метрах над палубой мачта его яхты переломилась с легкостью спички в мозолистых пальцах портового грузчика.

Он поставил аварийные паруса и вернулся в Плимут. В бешеном темпе проведя ремонт – по счастью, нашлась подходящая мачта, – Льюис снова вышел в море.

В прощальном интервью, данном одной из лондонских газет, он произнес слова, которые вскоре стали своеобразной «классикой». На вопрос о целесообразности его повторного старта и шансах на победу он с серьезным лицом ответил: «Я рассчитываю приплыть в Нью-Йорк до того, как другие ловкачи успеют выпить все пиво».

Так и случилось. Он пришел третьим, на 56-й день, пропустив вперед только Френсиса Чичестера и Блонди Хазлера. У него была разбита голова – он стянул рану пластырем, вывихнута рука – он ее вправил. Он похудел на 20 фунтов, но был бодр и даже весел. Встречавшим его журналистам он ответил так: «Огорчен… Да о чем вы говорите, ребята? Я справился, вот что главное. Третье место – это достойно. Могло быть и лучше. Меня чуть не погубили штормы, но не они, а штили отняли у меня целых 27 дней».

* * *

Парус, яхты и море оказались той еще заразой – в хорошем смысле, без них свою жизнь Дэвид Льюис теперь не мыслил. А еще у него появилась мечта.

Он распрощался с врачебной практикой и начал строительство судна, на котором мог бы обогнуть земной шар.

Поддавшись модному поветрию, он решил, что это будет катамаран. Причем с необычным парусным вооружением – П-образной мачтой, в проеме которой и будет находиться грот.

Первым этапом кругосветки должен был стать переход через Атлантику в рамках второй гонки яхтсменов-одиночек, которой предстояло стартовать в 1964 году. Однако бросаться в гонку сломя голову Льюис не хотел. Он подверг свой катамаран Rehu Moana серьезному испытанию в плавании к берегам Гренландии. И оказался прав: теория спасовала перед практикой – П-образная мачта не выдерживала нагрузки, ее перекашивало, она должна была сломаться, и не сломалась лишь потому, что Льюис максимально уменьшил парусность. Вот почему плавание оказалось не только трудным, но и долгим. По возвращении в Англию на катамаране была установлена обычная мачта.

К старту все было готово. И все повторилось – упал флаг, гул пушечного выстрела прокатился над водой. Яхты рванулись вперед.

За первую неделю Льюис прошел 800 миль и был в числе лидеров. Но потом случилось непредвиденное. Rehu Moana выдержал сильный шторм, но не устоял перед оставшимися после него короткими волнами: катамаран переваливался с одной на другую, и бом не выдержал – лопнул, хотя по расчетам должен был выдержать куда большую нагрузку. Пришлось рифить паруса, какая уж тут высокая скорость! А через несколько дней вышло из строя ветровое подруливающее устройство. Итог был закономерным: в гонке Дэвид Льюис занял лишь седьмое место. Но ведь не спасовал, дошел!

После финиша в Ньюпорте к нему присоединились жена и две маленькие дочки: Вики был год, а Сьюзи – два. В таком составе семья отправилась дальше.

Первое кругосветное плавание, совершенное на катамаране, завершилось в 1967 году. О нем Дэвид Льюис написал книгу «Дети трех океанов», где самые яркие страницы посвящены кораблекрушению у берегов Намибии, когда катамаран выбросило на берег, и его экипаж дружно бегал по песку, чтобы согреться, теплой одежды у них не было…

* * *

В 1967 году Льюис приобрел Isbjorn, гафельный кеч, которому исполнилось уже 30 лет. Следующие несколько лет он плавал по Тихому океану, применяя методы навигации древних полинезийцев. Поддержку в его исследованиях ему оказывал Национальный университет Австралии.

Наставником его был потомственный навигатор с островов Санта-Крус по имени Теваке, что означает «Тропическая птица».

И это было только начало. Потом они совершили по-настоящему дальнее плавание, в 2500 миль, от Таити через острова Хуахине и Раротонга до Новой Зеландии. Старый Теваке в достижении цели ошибся всего на 26 миль…

Потом случилась беда – во время жестокого шторма Isbjorn затонул. И это была большая удача, что никто из находящихся на борту людей не погиб. Однако ни Дэвид Льюис, ни его сын Барри, который был рядом, не восприняли это как знак, что им надо расстаться с морем и парусами. Напротив, Льюис-младший решил открыть мореходную школу в Австралии, где теперь жила их семья, а его отец понял, что пришло время для нового путешествия – к берегам Антарктиды. В одиночку!

* * *

Дэвид Льюис обошел все верфи Сиднея и все-таки нашел то, что ему было нужно. Это был шлюп, построенный в 1962 году по проекту известного конструктора Дика Тейлора. Длина яхты составляла 32 фута при осадке в 6 футов, корпус был сварен из 3,5-миллиметровой листовой стали, вес киля – 2,5 тонн, имелся и 12-сильный бензиновый мотор.

Финансами Льюис был ограничен, поэтому в процессе подготовки к плаванию экономил на том, что казалось ему не жизненно важным. Хотя… система отопления в каюте в тех местах, куда он собирался отправиться, была именно что жизненно важной, только он так не считал. Позаботился Льюис о другом – установил авторулевой, поставил на иллюминаторы стальные щитки, смонтировал прозрачную полусферу, чтобы наблюдать за парусами и морем, не выходя из каюты, и полностью обновил гардероб, пошив териленовые паруса. Свою яхту он окрестил Ice Bird – «Ледовая птица».

Маршрут он выбрал такой: от Австралии и Новой Зеландии через пролив Дрейка к Земле Грейама. Только оказаться там надо в середине в декабре, когда западный берег этого полуострова свободен от пакового льда.

Он стартовал 19 октября 1972 года стартовал Сиднея. В новой Зеландии пополнил запасы воды и горючего и направился к Антарктиде.

Когда Ice Bird пересекла 50-ю параллель, яхтсмену показалось, что он «попал в логово дикого зверя». Один шторм сменял другой, и этому не видно было конца. Тем не менее к середине ноября яхта достигла 60° широты, можно было поворачивать на восток. Ни один яхтсмен-одиночка не рисковал еще идти таким путем.

Порывистый ветер гнал снег. Антенна, снасти, мачта были покрыты льдом. Температура в каюте опустилась ниже нуля. Питьевая вода в баках замерзла. Яхтсмен постоянно носил три комплекта шерстяного белья, стеганый комбинезон из дакрона и парку и все равно не мог согреться

Еще не удавалось связаться с Сиднеем, «потекли» аккумуляторные батареи. Солнце появлялось редко, поэтому было трудно определяться, это было тем более сложно делать, потому что Льюис обморозил руки.

29 ноября и без того низкое давление упало еще ниже. Скорость ветра достигла 60 узлов. Некоторые волны были высотой никак не меньше 12 метров. Вдруг корму Ice Bird подняло, яхта потеряла управление и встала бортом к ветру. Ее тут же положило на борт. Сжимавшему румпель-тросы Льюису показалось, что он взлетает, но он не летел – падал. Яхта переворачивалась. Она замерла на мгновение в смертельной точке… и вернулась к свету. Но в каком виде! Носовой люк вырван, обшивка борта прогнулась, спасательный плотик смыло, от штормового стакселя не осталось и следа… да что там, мачта сломана!

Или все же… В каюте плескалась вода. Помпа не работала. Пришлось взять ведро. Через шесть часов непрерывной работы, когда яхта уже была осушена до пайолов, ее снова накрыло волной.

Теперь предстояло освободить яхту от сломанной мачты, ее верхняя семиметровая часть, упавшая в воду, билась о борт, удерживаемая вантами. Он справился с этим, но отмороженные пальцы совсем омертвели. Дэвид не мог даже завести часы.

Он провалился в короткий сон, а потом вновь принялся за работу. Ему удалось установить вертикально трехметровый спинакер-гик и поднять на нем кливер. Со скоростью в один узел, пробиваясь сквозь метели, яхта продолжила свой путь к Антарктиде.

13 декабря волны снова опрокинули яхту. Его «карликовую» мачту унесло за борт. Единственной надеждой на спасение было соорудить новую и более мощную. Он справился с этим, приспособив для этого запасной грота-гик длиной 3,3 метра, на это у него ушло 8 часов поистине каторжного труда. Он поднял парус – старый стаксель, сложенный вдоль шва пополам.

Потом Льюиса чуть не смыло за борт. В самый последний момент он сумел зацепиться за стойку леерного ограждения. Он забрался в каюту, дыша часто и хрипло. Он был врачом и знал, что у него сломаны несколько ребер.

24 декабря, накануне Рождества, ему впервые за несколько дней удалось провести обсервацию. 18 января 1973 года Ice Bird вышла на траверз мыса Горн. До него было почти 400 миль к северу, но Льюис воспользовался старинной привилегией мореплавателей, сумевших пройти пролив Дрейка под парусами: положив ноги на стол, он поднял тост за здоровье английской королевы.

26 января открылось ледовое поле, подходящее к подножию высоких гор. Впервые за три месяца яхтсмен увидел землю!

До американской станции Палмер оставалось 10 миль, но их невозможно было преодолеть среди льдов и против ветра. Только через два дня ветер изменил направление…

За 103 дня Дэвид Льюис прошел 6100 миль, из них 2500 – без мачты. И французы из команды Кусто, американские полярники были потрясены до глубины души. Яхта! Яхтсмен! В этом ледяном краю! Это немыслимо! И тем не менее…

Ice Bird подняли на берег для ремонта. Мачта, иллюминаторы… Поломок было столько, что впору схватить за голову. Причем сам Дэвид Льюис принимал участие в ремонте лишь постольку-поскольку. Ему ампутировали два пальца, и это еще хорошо, что только два.

В эти же дни Льюис получил заманчивое предложение. Журнал National Geographic просил его написать цикл статей о своем путешествии. Льюис ответил согласием, собрался, попрощался со своей яхтой, новыми друзьями и улетел на материк.

* * *

Он вернулся на станцию в конце ноября 1972 года, а 3 декабря снова отправился в плавание. Отказываться от своей мечты он был не намерен.

Через 15 часов, отойдя всего на 35 миль, Ice Bird уперлась во льды. Льюис попробовал повернуть на юг и снова угодил в ледовую ловушку. Правда, поле не было сплошным, оно «дышало», тут и там появлялись разводья, ими яхтсмен и решил воспользоваться. Он спустился на лед и, то держась за леерные стойки, то упираясь в транец, стал толкать яхту вперед,

Он был обречен. Прыгать с льдины на льдину в надежде догнать Ice Bird было бы безумием, они были слишком малы. Зато льдина, на которой он стоял, казалась более прочной. И тогда у него возник план, разве что чуть менее сумасшедший. Льюис лег на спину, уперся ногами в соседнюю льдину и изо всех сил оттолкнулся. Льдина проплыла несколько метров и ткнулась в противоположный край полыньи. Еще толчок – и он оказался еще на несколько метров ближе к яхте. Наверное, это была самая странная гонка в мире и с самой высокой ставкой – жизнь или смерть. Два часа, проявляя чудеса ловкости и упорства, он догонял Ice Bird. И вот льдина оцарапала ее свежепокрашенный корпус. На исходе второго часа полынья сузилась и остановила яхту. Льюис забрался на борт и рухнул на палубу. Если у него и оставались силы, то лишь на то, чтобы смотреть в небо и шептать молитву.

Через пролив Ла-Мер он попытался дойти до аргентинской станции в заливе Парадис. Льды по-прежнему окружали его, но больше он уже не рисковал, расталкивая льдины багром. Наконец он выбрался из западни, поднял паруса и вскоре предстал перед изумленными аргентинцами. Ему предлагали задержаться, погостить, но уже через три дня, 19 декабря, он отправился дальше.

В проливе Жерлаш его преследовали метели и встречали айсберги. В проливе Брансфилд – туман. По выходу из него западный ветер погнал яхту в сторону британской станции на Южных Оркнейских островах. До них было 600 миль. Сюда Льюис пришел 3 января 1974 года.

Здесь он получил метеосводку, которая заставила его крепко задуматься. В районе острова Южная Георгия наблюдалось скопление айсбергов. Синоптики пророчили сильный шторм. В этой ситуации логичнее было повернуть на север к Южным Сандвичевым островам, хотя это и удлиняло путь до Австралии. Так он и поступил.

8 января он покинул станцию и сразу же оказался во власти непогоды. Вокруг метались льдины, особенно настырные так и норовили пробить борт яхты. Одним из таких ударов было выведено из строя подруливающее устройство. Когда усталость брала верх, Льюис ложился в дрейф, чтобы хоть немного вздремнуть.

Когда не было ветра, опускался непроглядный туман. Однажды утром Дэвида разбудил шум... прибоя. Он выбрался на палубу и увидел в считанных метрах перед собой огромный айсберг. Счет шел на секунды: он круто переложил руль, запустил мотор – слава Богу, тот завелся без обычных капризов, – и дал максимальные обороты. Нос яхты стал отворачивать в сторону…

23 февраля в полночь разыгрался шторм, который рано утром неожиданно стих. Яхтсмен понял, что угодил в эпицентр урагана. Он убрал паруса, закрепил все, что можно, выпустил плавучий якорь. И вскоре началось… Волны вздымались до небес. Ветер неистовствовал: 50... 60... 70... 80 узлов! Стрелке анемометра уже некуда было отклоняться, а потом прибор и вовсе сорвало и швырнуло за борт.

Ураган бушевал несколько дней, в результате яхта снова лишилась мачты, которая переломилась ровно посередине.

И тогда Дэвид Льюис подумал, что, пожалуй, достаточно испытывать судьбу. До Австралии было 7000 миль, до Кейптауна – 800. Подняв на обломке мачты парус, он взял курс к берегам Африки.

20 марта Ice Bird вошла в гавань Королевского яхт-клуба в Кейптауне.

Задерживаться здесь Дэвид Льюис не стал. А яхта… Впоследствии ее перегнал в Сидней 26-летний Барри Льюис. Он шел один, пробыл в океане 86 дней, и это было примечательным плаванием, хотя, конечно, его нельзя сравнивать с тем, которое совершил его отец. Дэвид Льюис навсегда останется первым яхтсменом, совершившим одиночный рейс к берегам Антарктиды.

* * *

В дальнейшем Дэвид Льюис совершил еще две экспедиции в Антарктиду. В 1977–1978 годах – с коллективом ученых, представляющих Фонд океанических исследований; они шли на стальной 57-футовой яхте Solo и остались там на зимовку. Потом он отправился туда же вдвоем с женой.

В 1976 году Льюис участвовал в рейсе от Гавайских островов до Таити на огромном двойном каноэ Hokule'a (об этом путешествии длиной 2500 миль – YR № 28/2011).

За выдающиеся достижения в области навигации Дэвид Льюис был удостоен Высшей награды Американского института навигации в Вашингтоне, золотой медали Королевского института навигации в Лондоне, Австралийского института навигации. За антарктический рейс 1972–1973 годов ему была присуждена награда имени Френсиса Чичестера, которую вручает британский Royal Yacht Squadron.

Он был награжден новозеландским орденом «За заслуги», стал членом научного общества Сиднейского университета, членом-корреспондентом Австралийского музея, членом Королевского института навигации в Лондоне, консультантом по антропологии университета штата Виргиния (США), почетным магистром естественных наук университета Лидса (Великобритания).

Он автор 12 книг, в том числе: «Дочери ветра», «Дети трех океанов», «Путеводные звезды», «Ice Bird», «Закованные во льдах».

Последние годы доктор Дэвид Льюис жил в Австралии. Скончался 23 октября 2002 года в городке Джимпи, Квинсленд. Мир праху его.

Опубликовано в Yacht Russia №5-6 (127), 2020 г.

Мороз, ветер, поземка. Случалось ли вам видеть парусные гонки в такую погоду? По белой равнине, поднимая снежную пыль, летят десятки разноцветных крыльев...

Издавна считается, что борода моряка - символ мужской силы, отваги, воли, мудрости, гордости. Особенно если эта борода шкиперская, фирменная.

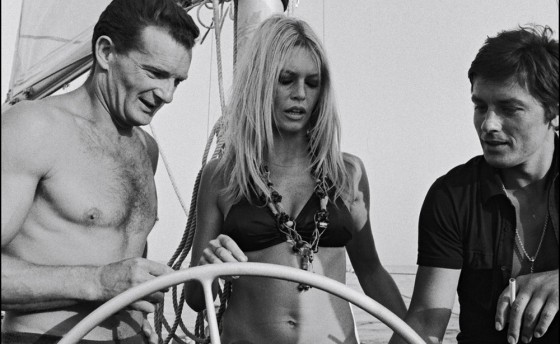

В гости к Табарли - один день из жизни Брижит Бардо и Алена Делона

«Если вы знаете историю, если вы любите корабли, то слова «обогнуть мыс Горн» имеют для вас особое значение».

Сэр Питер Блейк

Объемные очертания, надежная рубка и много лошадиных сил – вот что отличает мотосейлер от других яхт. Когда-то весьма популярные, сегодня они занимают на яхтенном рынке лишь узкую нишу. Собственно, почему?

Каждый яхтсмен должен быть «на ты» с навигационными огнями – судовыми и судоходными. Но есть огни, которые «живут» сами по себе, они сами выбирают время посещения вашего судна, а могут никогда не появиться на нем. Вы ничего не в силах сделать с ними, кроме одного – вы можете о них знать. Это огни Святого Эльма и шаровая молния.